(一社)私学労務研究会(第14回中高部会)で”実効性のある中期計画策定”について講演と意見交換を行いました。

- 西田 弘幸

- 2025年9月11日

- 読了時間: 3分

更新日:2025年9月12日

”実効性”は、経営と教学が共に当事者意識を持って、現実を直視し、計画に意志を込めることで発揮される。

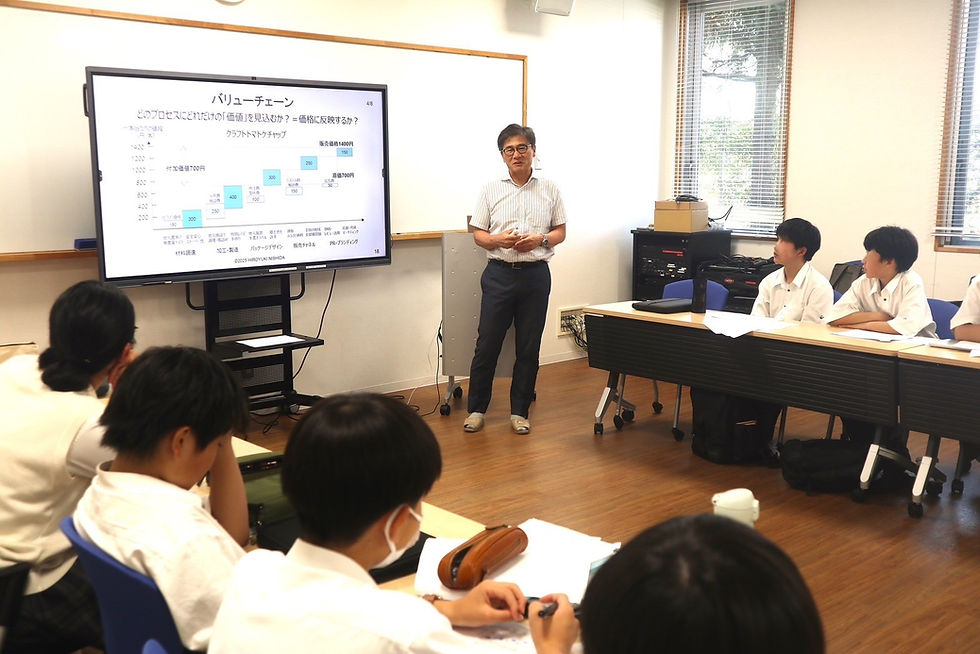

私(西田)にとって、今回が学校経営分野での講演デビューとなりました。会場は東京でしたが関西からもリアルやウエブで参加いただき、同研究会、会員有志による勉強会とのことで一方通行の講演ではなく、学校をより良くしたいとの熱意にあふれる皆様と3時間にわたる密度の濃い対話の場となりました。

今回の講演は次のような構成で進めました。

1.中期計画はなぜ必要か?

昨年度踏襲型予算編成の大きな問題

2.計画を立てる前に、まず現状を正しくつかむ。

①顧客視点の重要性(広報の前にマーケティングが大事)

②将来の財務状況を描く工夫(”中期戦略キャッシュフロー”の導入)

3.中期視点で財務計画と事業計画をつなぐ

①収支と自分(自校)の業務のつながりをシンプルに見せる

②収支の制御パラメーターとその肝となることは何か

4.中期視点で学校の方向性を決める~ケーススタディー~

①市場縮小時の典型的3ケースの中期財務シミュレーション例

②企業で一般的な縮小均衡策が学校経営では導入が難しいわけ

5.実際の適用シナリオ

①中期から年度、学校全体から個人への課題ブレークダウン用フォーマットの提案

②管理ではなく、フォローするための月度進捗会議のあり方

これからの時代は財政と教育のリンクが必要だが、どうすれば当事者意識が高まるか?に関心あり

本部会には、法人本部で経営に携わる方、学校管理職の方がそれぞれバランスよく参加されておられました。「中高部会」ではありましたが、大学を有する学校法人に所属する方が多く、今回は中期計画を導入済みであることを前提としての質疑、意見交換となりました。

質疑と意見交換での方向性は大きく以下に集約されたと思います。

①財政に関心が向かない理由は、学校会計の分かりにくさと、それを理解したくなるほどの当事者意識が持てないことにあり、その両方に課題がある。

②当事者意識醸成には、予算や実績の情報をオープンにし、各自の業務との関連が見えることが第一歩である。

③当事者意識は、計画を策定する段階から参加しないと、醸成されるものではない。

④計画策定への参加をモチベートする仕掛けと意見集約プロセスが大事である。

⑤仮説検証型で進めるので、ゴールに近づくための修正(ローリング)はあっても良い。むしろ、計画がしっかり前進していることを都度、共有することが大事である。

今回の講演での質疑や意見交換を通して「実効性のある中期計画」に向けた課題認識はおおむね共通であるとの仮説が得られたこと、そして、一つの経験談ではあるものの課題に対する具体的な解決事例を紹介できたことは(正解かどうかは別として)意味があったとホッとしています。参加された方の中にも上記①~④に関して、すでに工夫を凝らして取り組まれているとの事例があり、ますます心強く感じました。このような議論を重ねて継続的にコンテンツのブラッシュアップを図っていきたいと思います。今後もご期待ください。